この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

頭のいい子に育ってほしい!親ならだれもがそう願いますよね。

子供の知育にとてもいいのがパズルです。

東大生の半分以上は小さなころにパズルばっかりやっていたというデータもあるぐらい。

でも、パズルって子供が興味を示さなかったり、難しくて飽きてしまったりすることありませんか?

逆に好きになってくれば、自分からどんどん学習するようになります。

そこでこの記事では、1歳の子供にパズルを簡単に教える方法と、子供がハマるおすすめのパズルを紹介したいと思います。

1歳からできるパズルの選び方

幼児がパズルを完成させるには、頭脳はもちろん、手先の器用さも大きく関わってきます。

また、いきなり難しすぎるものを与えても、子供が飽きてしまうので、子供のレベルにあったパズルを選びましょう。

- 6ヶ月〜1歳:型はめパズル

- 1歳〜2歳:ジグソーパズル

最初は型はめパズルを購入し、できるようになったらジグソーパズルを選びましょう。

パズルの難易度を選ぶ

パズルの難易度は何といってもピースの数です。

1歳児や2歳児ができるピースの数ってどれくらいなのでしょうか?

個人差はありますが、

- 1歳:1ピース

- 1歳半:4ピース

- 2歳:12ピース

が目安になります。

もちろん形や大きさ、絵柄などでも難易度は変わってくるでしょうが、基本的に難易度はピースの数だと思ってください。

2、最初のステップは、型はめパズルを1ピースから

パズルの教え方の第一歩は1ピースだけ練習すること大事です。

いきなりすべてのピースで練習する必要はありません。

そこで最初のとっかかりとしてオススメするパズルがこちらです。

「型はめパズル」と呼ばれるパズルです。

別名「はめこみパズル」や「形あわせパズル」とも呼ばれます。

ひとつひとつの答えが独立しているため、正解の場所を見つけるのが非常に簡単です。

まずは、型はめパズルを購入して練習を繰り返しましょう。

様々な形のピースの中には簡単なものと難しいものがあります。

簡単な型はめパズルとは?

多くの型はめパズルのピースは三角形や四角形、星形など、それとアルファベットの形や数字の形になっていると思います。

そのなかで簡単なピースは三角形や四角形、星形などの左右対称の図形です。

逆に、難しいピースは左右非対称なアルファベットや数字になります。

左右対称なピースは、少し回転させただけで正解の場所に入ってくれるのですが、左右非対称なピースの場合は下手すると360度近く回転させなければ正解にたどりつけません。

ですので、まずは難しいピースは取り除き簡単なピースだけで練習をしましょう。

簡単なピースだけのパズルも売っていますが、すぐできるようになるので、簡単なピースと難しいピースの両方があるパズルを購入すると無駄がなくていいと思います。

難易度アップ!型はめができたらジグソーパズルにしよう

型はめパズルができるようになったら、次はジグソーパズルにステップアップです。

ジグソーパズルを購入するときのポイントですが、3つあります。

- 絵柄が大きくわかりやすいこと

- ピースが大きく形がバラバラなこと

- 安いこと

最初に挑戦するジグソーパズルのおすすめは、10ピースパズルです。

料金もとっても安いです。

パズルは本屋やおもちゃ屋などで売っていますので、お好みのパズルを探してみましょう。

どれにすればいいいかわからない場合は次のものを購入しておけばいいでしょう。

1歳から始める!ジグソーパズルの教え方

ジグソーパズルも最初は1ピースから教えていくのがポイントです。

型はめパズルと同じですね。

まずは、大人が完成する一歩手前まで完成させてあげましょう。あと一つはめ込めば完成するところまでです。

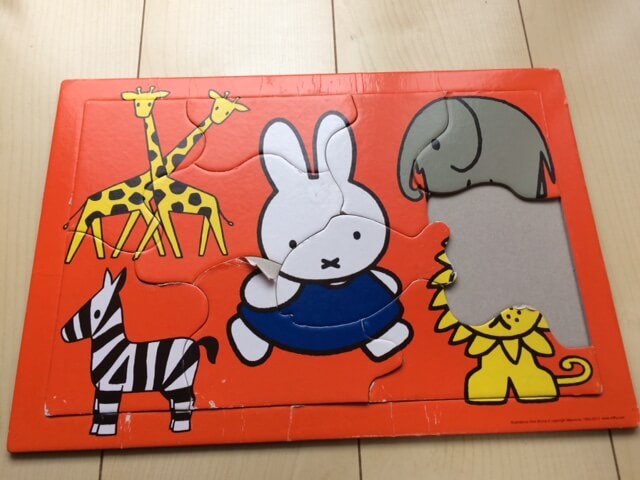

ここ重要なポイント! 逆から教えるのがポイントです。下の画像を見てください。

パズルがボロボロですね(笑)。

最後の1ピースをはめ込む直前ですね。この状態までは親が作ってあげます。

そして、最後の1ピースをはめることを子供にさせてあげてください。

はめ込むことができたらまたそのピースを外して、また子供にやらせる。

当たり前にできるようになったら別のピースと入れ替えて同じように練習をしましょう。

これでもできない場合は、子供にピースを渡すときの「向き」を注意してみてください。

そのまま動かせばハマる向きで渡してあげると簡単にできます。

できるようになってきたら徐々に角度をずらし回転させなければはまらない角度で渡すようにしましょう。

ここまでは、型はめパズルで練習してきたので簡単にクリアできると思います。

では、次のステップに進みましょう。

ステップを上がるときは慎重に

1ピースができるようになったら、徐々にピース数を増やしていきましょう。

この時のポイントは、隣り合う2ピースを外すことです。

離れた場所の2ピースを使って練習してしまったら型はめパズルと変わりがありません。

ジグソーパズルの難しいところは、ここなんですよね。ここは重点的に練習しましょう。

これができるようになったら、次は隣り合う3ピース、4ピースと徐々に増やしていき10ピースまでできるように練習していきましょう。

4ピースぐらいまでが非常に時間がかかりますが、4ピースからはグンと成長していくと思いますので根気よく練習しましょう。

3歳になるくらいには、60ピース以上もできるよになりますよ。

関連記事【知育】2歳半でジグソーパズルは何ピースできる?10Pしかできない子供に30Pと65Pを教えてみた

完成から逆に進んで教えていく方法

動物に行動を教えて行く方法には2種類あります。

- 順行連鎖化(じゅんこうれんさか)

- 逆行連鎖化(ぎゃっこうれんさか)

いま私が説明してきた方法は、逆行連鎖化になります。

完成から逆に戻りながら教えていく方法です。

順行連鎖は読んで字のごとく、最初から順を追って練習していく方法です。

パズルで言うと、何もない状態から1ピースずつ増やしていく方法が順行連鎖化となります。

逆光連鎖と順行連鎖はどちらが学習効果が高い?

どちらが学習効果が高いかというと、逆行連鎖化だと言われています。

理由は簡単!子供自信が成功を体験することができるからです。

子供にいいとこどり(成功体験)をさせてあげることで学習意欲がわき、何度も繰り返し練習ができるのです。この方法は様々な場面で応用することができます。

例えば服を着る場合ではどうでしょうか?服を着るという行動は3つに分けてみましょう。

- 頭を通す

- 右袖を通す

- 左袖を通す

これを順行連鎖化で教えていく場合は、

- 頭を通す

- 右袖を通す

- 左袖を通す

逆行連鎖化は完成から逆になりますので、頭と右袖だけを親が通してあげて、あとは左腕を通せば完成!ってところからスタートです。

左袖が通せるようになったら、次は頭だけを通してあげて、右袖と左手を通させる。最後は全部自分で通させるという具合になります。

もちろん、靴の履き方でも、服のたたみ方、お片付けの仕方などたくさんの場面で応用ができる方法となります。

1才でも理解しやすいパズルの教え方まとめ

- 型はめパズルで1ピースを練習

- ジグソーパズルで最後の1ピースを練習

- 隣り合う残り2ピースを練習

- 徐々に残りのピース数を増やしていく

10ピースができるようになったら、どんどんパズルの種類やピース数を増やしていきましょう。

10ピースでも図柄が写真のほうが難易度はあがると思います。

また匹見パズルと呼ばれるものもいいでしょう。

匹見パズルとはタングラムとも呼ばれ、あの旅館によく置いてあるアレですね。レゴなども良いと思います。今まではただ組み立てていただけが、自分で完成図を見ただけで作れるようになったり、想像しながら形を作り出すこともできるようになるでしょう。

関連記事【レビュー】脳トレパズル「たんぐらむ」は子供が飽きずに遊ぶオススメの知育玩具だった!

最後に:子供にパズルを教えてみよう!

東大生の多くは小さなころにパズルでよく遊んでいたそうです。

パズルには右脳を鍛える効果があると科学的に証明されていまので、積極的に子供に遊ばせたいおもちゃですね。

下記の記事では、子供の年齢別に合わせておすすめパズルを紹介しています。子供にパズルを教えてみようかな…って考え中の方には参考になると思います。