この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

2歳8か月の女の子のトイレトレーニングがほぼ終了しました。「ほぼ」とつけたのは、寝るときだけは念のために紙おむつを履かせているからです。

とはいっても、朝起きてチェックしてもおもらししていることはないんですけどね。でも万が一ってことがありますし、心配なので夜だけはおむつは履かせています。

調べてみるとトイレトレーニングと夜のおねしょ問題は全くの別物だそうです。なので今日はおねしょの話はなしです。トイトレだけの話。

と、いうわけで2歳8か月の娘のトイレトレーニングが「ほぼ」終わったので、我が家で行ってきたトレーニングのやり方をまとめてみたいと思います。

我が家のトイレトレーニングのやり方

僕はイルカの飼育員をやっていまして、毎日イルカにいろいろなことを教えているのですが、その中でも特に難しいのがトイレトレーニングなんですよね。

イルカも健康管理や繁殖研究のための「検尿」をやるんですけど、イルカに採尿を教えるのってすごく難しいです。

そこで僕が娘のトイレトレーニングを行うにあたって参考にしたのが、犬のトイレトレーニングです。人間のを参考ししろよって言われそうですが、人間に教える方法って、本やサイトを見てもなんかゴチャゴチャ書かれててわかりづらかったんですよね。

「トイレまで自分で歩ける」とか「排泄したことを自分で言える」とか、トイレトレーニングを始めるための条件見たいなのがいっぱいあって……。

犬を室内で飼育する場合にもトイレトレーニングって必要ですよね。僕はそのやり方を参考にさせてもらいました。

とはいっても、おそらく犬も人間も教え方なんて基本的には変わんない(と思う)。現に娘もこのやり方で4か月ほどで覚えましたし、教える僕も特に苦労はなかったですし。

最初に行っときますけど、僕の方法はパンツ(通称:お姉さんパンツ)やトレーニングパンツをはかせたり、素っ裸にして、おしっこやウンチをダダ漏れさせるという方法は使ってません。これって子供に不快な思いをさせて学ばせる方法なんですよね。僕からすれば、これって体罰と一緒なわけですよ。だから僕は嫌な刺激を使ってのトレーニング方法は使っていません。(しかも掃除するのめんどくさいし)

完成するまではずーっと紙おむつをはかせていました。

トイレトレーニングを始めるのはいつから?

我が家はそろそろやらなければいけないな!とおもいつつ、先延ばし、先延ばしになっていました。そして2歳4か月頃に始めました。特にいつから始めるって決まりはないと思いますが、昨年調べたときに2歳半からが多かったですよ。最近は3歳以降も増えてきている傾向のようです。

トイレトレーニングの教え方

さて、それでは僕が娘に行ったトイレトレーニングを紹介したいと思います。

- トイレ(補助便座)への慣れさせる

- トイレでおしっこやウンチをする

- 自発的にトイレに行けるようになる

それでは具体的なやり方とトレーニングに費やした期間などを紹介していきたいと思います。

1、トイレ(補助便座)に慣れさせる

まず最初のステップは、トイレをする場所に慣れなければ話になりません。トイレは狭い空間ですし便座に座ると目線も高くなり、恐怖の場所になっていることもあります。まずは、この場所、そして便座にまたがることを練習しましょう。

これは脱感作(だつかんさ)とよばれるもので、犬でいうところのケージの中に入れられることを覚えるのと一緒です。

子供を抱きかかえ強引に補助便座やおまるに座らせると、かえって恐怖心をあおることがあるので少しずつ慣らしましょう。目安としては1週間ほどかけてもいいと思います。

補助便座を購入するにあたり、子供の好きなキャラクターを選ぶのもよいでしょう。

おしっこが飛ぶことがあるので、クッション付きではなくプラスチック製の購入をおすすめします。踏み台もあるとのちのち便利です。

しかし、当時(1歳半ごろ)僕は何も考えず安価なものを購入しました。

脱感作に時間がかかってしまいました。

困り果てていたところ、ママがアンパンマンを手書きしたらけっこう効果がありましたよ。

2、トイレでおしっこやウンチをする

トイレに座れるようになったら、ことあるごとに補助便座に座らせるようにしましょう。朝起きたとき、寝るとき、ご飯後などです。まずは親が子供の手を引いて連れていきましょう。子供が「いつ」おしっこやウンチをしていることが多いかを日ごろから観察しておけば、その時間に連れていくのが良いでしょう。

2歳半ごろになると膀胱も発達してきます。子供にもよりますが、2~3時間おきにおしっこをするようになります。それはそれぐらいの量を膀胱に溜めれるようになってくるからです。

2時間してもおむつの中におしっこをしていなければチャンスです。補助便座にまたがらせてみましょう。運よくおしっこをしてくれるのを待ちます。トレーニングを始めてすぐは出なくても褒めてあげてください。「トイレに座れたね」って感じで。

ポイントは、便座に座らせている時間は長くても3分程度です。あまり長い時間座らせておくと、トイレ自体が退屈になり子供がトイレ嫌いになります。また、またがったら反射的におしっこやウンチができるようにしたほうが、のちのち楽になるので、トイレでおもちゃやスマホを使って長時間座らせておくことはやめましょう。出ない場合はいったん部屋に戻って、少し時間をおいて再び連れていくようにしましょう。

これを繰り返していくとタイミングよくおしっこやウンチをしてくれる日が必ず来ます。そのときはとにかく子供を褒めてください。褒めてほめてほめちぎりましょう。

我が家は、お風呂(タミータブ)に入れるとおしっこをすることが多かったので、お風呂でも練習していました。洋式スタイルより和式スタイルのほうが、やりやすいのでしょうかね。

この段階では、親が主導権をとってトイレに連れていき、子供がおしっこをするというのを覚えてもらいます。家でできるようになってきたら、お出かけ先でも少しずつ連れていくのが良いでしょう。

この期間のトレーニングは長かったです。約3か月ほど費やしました。

3、自発的にトイレに行けるようにする

トイレに連れていけば必ず出るという確率が上がってくれば最終段階に突入です。徐々に子供が自発的にトイレに行けるように移行していきましょう。

親が主導権を握って連れて行ってことを少しずつ緩めていきます。いつもトイレに誘っていたタイミングで、声掛けだけにしたり、さりげなく誘導したりしてください。時には何もせずにじっと我慢することも重要です。

またパパやママがトイレに行きたいときは、それを声に出して子供にアピールするのもいいでしょう。それを見て子供が真似をするようになります。

「パパはおしっこしたい。どこですればいいかな~」とか「ウンチもれる~。どうしよう」などと子供に聞いてみてください。そうすることで子供がトイレに誘導してくれるようになってくるはずです。

最初のうちは、子供がトイレに行きたいといっても、出ないこともあります。しかし、まずはトイレに行けたことを褒めてあげてください。自分からトイレに行けるようになりさえすれば、いつか必ずタイミングよくおしっこやウンチが出る時が来ます。出ないからと言って怒らないで上げてください。そして出たときはとにかく褒めましょう。

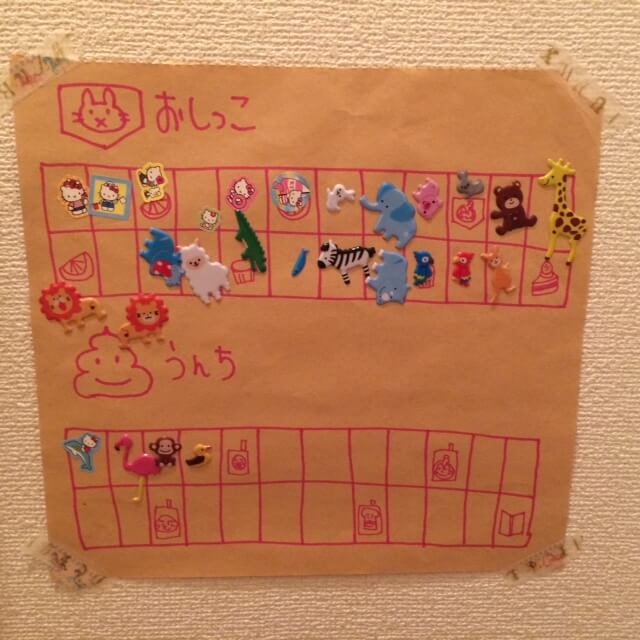

このようなシールを使って褒めてあげるもかなり効果があると思いますよ。

これはトークン・エコノミーシステムと呼ばれるものです。

トークンエコノミー法とは、適切な反応に対してトークン(代用貨幣)

という報酬を与え、目的行動の生起頻度を高める行動療法の

技法である。トークンは、一定量に達すると特定物品との交換や

特定の活動が許されるという二次的強化の機能を果たす。

簡単に言うと、褒めていることを子供にわかりやすく伝える手段です。おしっこやウンチができればシールがもらえ、シールがたまればジュースやお菓子のご褒美がもらえます。我が家ではご褒美として、絵本やアンパンマンのお姉さんパンツを買ってあげました。折り込み広告の裏にでも手書きで作って、百均でシールを購入すればそれで充分です。こちらが我が家で作成したいシール台紙です。(ママの手作り)

この期間はおよそ1か月くらいを費やしました。回数が多いため必然的にウンチよりおしっこの成功確率のほうが高いですね。

まとめ:トイトレはシールを使って楽しくやろう!

- トイレ(補助便座)への慣れさせる

- トイレでおしっこやウンチをする

- 自発的にトイレに行けるようになる

以上の3つのステップを経て娘のトイレトレーニングは完成しました。おしっこよりウンチのほうが時間がかかりました。

トイレトレーニングを終えてみて、あまり「大変だったな」って感じなかったのですが、それは以下の2つの点ではないかと個人的には思っています。

1、完成までの期間を設けなかった

トイレトレーニングは焦ってやるものではないと思います。始めた当初は1年ぐらいかかるかなと思いながら始めていました。そのため親は気を張らずに、ゆるゆるとやっていたのが良かったのだと思います。おもらししたりうまくできなかったことにイライラするよりは、うまくできたときに子供と一緒に喜び、子供の小さな成長も見逃さないようにしてあげましょう。

2、パンツやトレパンを使わなかった

おもらしして洗ったり、掃除したりするのって大変じゃないですか。それによってイライラしちゃうと子供にも影響が出ちゃいます。トレパンだって安くないですし。だから我が家ではトレパンは一度も買いませんでした。おむつを履いてても漏らさなくなってからパンツをはかせてもいいんじゃないかな。もう一度言いますが不快な刺激を使ってトレーニングすることは「体罰」と一緒ですよ。

というわけで、幼児期における大きな階段をのぼれた娘でした。

【追記】

3歳5か月を迎えた娘は一人でトイレに行けるようになりました。